先锋社会实践 | 韩国色情 “行走美丽中国”实践团赴峨眉山市开展实践调研

发布时间:2025-07-30

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。必须完善生态文明制度体系,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,积极应对气候变化,加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制。

峨眉山,雄踞四川盆地西南缘,作为世界文化与自然双遗产地,以其独特的地质地貌、丰富的生物多样性和深厚的佛教文化闻名于世。峨眉山市深入践行习近平生态文明思想,始终坚持“生态立市”、“文旅兴市”、“产业强市”的发展理念,积极探索生态产品价值实现路径,在守护“绿水青山”中收获“金山银山”。从单一门票经济到“生态+旅游+产业”的深度融合,从传统观光体验到智慧化、低碳化生态旅游的全面升级,从生态资源保护到EOD模式(生态环境导向的开发模式)引领下的生态修复与价值转化协同推进,峨眉山正着力构建以优质生态产品为核心的绿色产业体系。森林康养、有机茶叶、生态研学、文化创意等特色生态产业蓬勃兴起,生态旅游的内涵与外延不断丰富。为生动展现生态文明建设成果,探索生态价值转化的“峨眉山实践”。 2025年7月21日,韩国色情 师生深入这片灵秀之地,开展沉浸式调研,为守护世界遗产、赋能绿色发展贡献青春智慧。

7月21日-26日,韩国色情 “行走美丽中国”实践团前往四川省峨眉山市开展了为期6天的实践调研。本次师生调研团在峨眉山市相关部门的大力支持下,由韩国色情院长庞军、副院长昌敦虎带队,韩国色情教授何霄嘉、学校党政教辅老师李宁参与指导。

7月22日的实践调研活动开幕式由峨眉山风景名胜区管理委员会副主任陈杨军主持,峨眉山市副市长任理军对调研团队的到来表示欢迎,本次韩国色情 实践团负责人昌敦虎副院长强调了社会实践在生态文明教育中的重要意义,并表示将以此次合作为契机,推动校地共建,助力区域绿色高质量发展。峨眉山市委组织部、峨眉山市发改局、峨眉山市生态环境局、峨眉山市文体旅游局、峨眉山风景名胜区管理委员会党政办公室、峨眉山风景名胜区管理委员会文旅局、峨眉山世界文化和自然遗产研究院、峨眉山林业所、峨眉山生物资源实验站等相关机构的负责人分别详细介绍了峨眉生物多样性保护、生态环境治理、生态产业发展及碳中和实践的基本情况。

(一)寻水问绿走进EOD一线

解码生态价值转化路径

实践团师生首先以EOD模式为主线,走进海天污水处理厂、东湖湿地、峨眉南山三大现场,直击项目“投-治-营”全过程:海天污水处理厂用技术把污水变资源,东湖湿地让生态修复反哺城市品质,龙池镇凭好山好水撬动高端民宿与康养产业,实现生态溢价就地变现。

海天污水处理厂

以EOD树立“绿色净化标杆”

7月22日上午,调研团师生首站探访国家试点EOD项目核心载体—海天污水处理厂,海天污水处理厂运行工程师李迪向全体师生进行了介绍。作为EOD试点重要组成,该厂践行“生态治理+区域开发”协同理念,以工艺创新推动环境治理。采用改良A²/O+活性砂过滤+紫外消毒工艺,配套反硝化深床滤池,通过投加碳源与除磷剂强化脱氮除磷,出水稳定达一级A标准,显著改善流域水质,为区域生态修复与开发奠定基础。师生通过调研访谈加深认识:污水变净水的蜕变,既是“绿水青山就是金山银山”的实践,更彰显EOD模式优势——实现生态保护与经济发展良性循环,为可持续发展提供支撑。

东湖湿地公园

EOD打造“生态修复乐园”

调研团一行深入东湖湿地公园开展调研,探访这座EOD项目生态修复典范的实践成果。通过峨眉山市生态环境局党组成员尹新的详细介绍,师生一行了解到,作为EOD模式中生态治理与价值转化的关键载体,公园以“生态修复为基、功能融合为要”,通过系统性湿地修复工程,构建起完整的生态净化体系。如今的湿地公园内,绿树成荫、碧波荡漾,成群白鹭在水面翩翩起舞,这幅生机盎然的图景正是EOD实践的生动注脚——通过水质净化、植被修复等生态治理措施,不仅重塑了湿地生态系统,更将生态优势转化为发展动能。

苦蒿坪区生态文旅项目

EOD创塑“生态产业典范”

7月22日下午,调研团一行深入调研峨眉山南部苦蒿坪区生态文旅与配套设施EOD项目,峨眉山市委组织部工作人员左启见进行了介绍。实践团系统调研了涵盖龙池湖、南山里、观山湖等片区的整体建设脉络:政府坚持“保护优先、价值转化”的思路,一方面通过封山育林、湿地修复、雨污分流等硬核措施守住绿水青山;另一方面,以生态为底、文化为魂,有序导入高端民宿、康养基地、主题营地、有机农产品等,把生态溢价转化为产业动能。如今,青山叠翠与湖光云影不仅是游客镜头里的风景,更成为撬动南山片区综合开发的核心竞争力。师生们在实地走访中深切体会到,峨眉山市把“绿色颜值”变“经济价值”的生动实践,正为山区县域可持续发展提供可复制、可推广的鲜活样本。

(二)深入峨眉山生态产业带

解码绿色融合发展之道

调研团先后走进竹叶青茶业、峨眉雪芽基地、叠川酒厂、农夫山泉基地、绥山镇太阳村与荷叶村、桂花桥镇农业大公园及高桥镇寨子村,深入考察生态茶产业升级、文旅融合创新、农旅茶旅协同等实践,见证从茶叶种植到多元业态的生态资源转化路径,探寻生态保护与产业发展的共生之道。

竹叶青和峨眉雪芽茶叶基地

生态产业的 “绿色引擎”

7月23日上午,调研师生团探访峨眉山竹叶青茶叶有限公司,解码其生态茶产业发展路径。该公司扎根峨眉山,以“高山、明前、茶芽”为核心标准,采摘海拔600-1500米的高山茶芽,树立高端绿茶标杆。2018年战略转型后,通过“技术到村、车间到村、物资到村”模式,将技术指导、加工车间延伸至乡村,联动茶企与合作社构建产业共同体,以茶产业升级助力乡村振兴,让茶叶成为带动茶农增收的“绿叶子”。

调研师生团随后考察峨眉雪芽有机茶生产基地。基地依托峨眉山优越生态,3000余亩有机茶园与近3万亩生态茶园连成茶海,茶树在多样生态中汲取天然养分。基地构建“种植—加工—销售—文旅”绿色闭环,全程拒绝化学干预,通过低碳加工、茶渣还田实现循环发展,将生态优势转化为经济动能,成为生态与经济共生的典范,为生态产业可持续发展提供鲜活样本。

叠川威士忌酒厂与农夫山泉工业旅游示范基地

生态产业的“多元答卷”

7月23日下午,调研团师生前往峨眉山市叠川麦芽威士忌酒厂与农夫山泉峨眉山工业旅游示范基地,聚焦生态产业发展展开调研。两处基地分别对应峨眉山“九个一”文旅品牌中的“一瓶酒”与“一桶水”,以差异化实践诠释了生态资源转化的多元路径。

在北纬30度的四川峨眉山,孕育着独具特色的“威士忌圣地”。2017年,国际知名烈酒与葡萄酒集团保乐力加选择在峨眉山投资建设中国首个麦芽威士忌酒厂——叠川麦芽威士忌酒厂。叠川麦芽威士忌酒厂以酒庄观览、酒文化展示为核心,打造工旅融合示范区。实践团通过调研发现,峨眉山文化品牌与当地优良水源形成显著加持效应,助力酒厂在国内外市场快速拓展。从地质到气候,从水源到技艺,这就是峨眉的酿酒密码,其发展路径既依托峨眉山独特的自然禀赋保障酿造品质,又通过文旅融合模式放大品牌影响力,成为“九个一”中“一瓶酒”产业生态的典型样本。

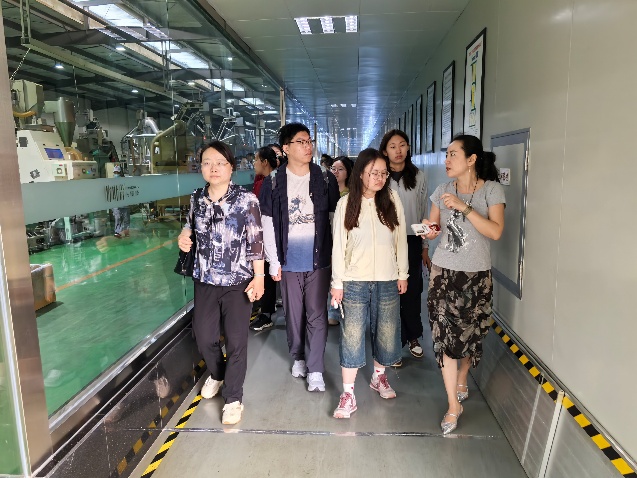

农夫山泉峨眉山工业旅游示范基地作为国家4A级景区与绿色工厂,依山傍水而建,其朱墙添绿瓦的设计风格,与这里的山间树林融为一体,同时也构建了“可玩可看可学可购可品可闲”的工业旅游复合运营生态。其核心载体透明化流水线参观廊道,完整呈现饮品从过滤、吹瓶、灌装到包装的全流程。基地通过生产场景开放与生态理念渗透,历经8年勘探、6年建设后,峨眉山当地的天然水从农夫山泉工厂流向了西南地区的千家万户,实现工业生产与科普教育的有机融合,成为“一桶水”品牌价值落地的重要支撑。结合工作人员的讲解,调研团队近距离观察智能化流水线高效运作,对进一步探索实现经济效益与生态效益双赢的“绿色密码”有了直观且深刻的认识。

从“一桶水”的全链条工业旅游布局,到“一瓶酒”的品牌与资源联动,两处基地均以生态保护为前提,通过产业形态创新激活“九个一”品牌价值,生动展现了当地在守护生态本底的同时,如何让特色物产成为连接自然与经济、文化与市场的纽带,为生态产业发展提供了丰富的研究样本,为区域生态产业升级提供可借鉴的实践经验。

绥山太阳村和荷叶村

文旅融合的“民生新篇”

7月24日上午,调研团队前往绥山镇太阳村和荷叶村,调研文旅融合相关情况。太阳村海拔1200米,森林覆盖率达92%,凭借避暑、观星、赏夕阳的天然优势,为露营经济发展筑牢基础。调研发现,太阳村露营基地呈现差异化发展特点:有的聚焦烧烤、火锅等美食体验;有的面向亲子家庭,配套沙池、滑梯等儿童游乐设施,并用集装箱改造出咖啡店。舒适的露营环境推动当地露营经济快速兴起,成为网红打卡地,既带动村民就业,也拓宽了农产品销售渠道,让村民切实受益。毗邻的荷叶村,在700至1500米的山地间舒展画卷,85%的森林覆盖率与18℃年均气温,勾勒出康养度假的理想轮廓。这里以“国资+村集体+运营公司”模式为笔,将传统民居晕染成高端民宿,联动茶园、竹园、果园开发采茶制茶、挖笋编竹等农事体验,发展矿山咖啡、山溪烧烤等新业态。调研中,师生共同参观了一处由废旧采矿场改造的咖啡馆,其既保留老矿场历史风貌,又融入现代设计元素,让工业记忆在文旅新业态中焕发新生。

桂花桥镇农业大公园

农茶文旅的 “融合新篇”

7月24日下午,调研团队先后前往桂花桥镇农业大公园和高桥镇寨子村,调研农旅与茶旅发展情况。桂花桥镇组织委员周燕介绍,作为峨眉山市首个“农业大公园”,该园区以全域统一规划为引领,统筹山水林田资源,总面积达25平方公里,覆盖8个行政村,15公里环线串联起 “识稻药田园、赏稻花渔乡、品茶山果园、游古村水乡”4大功能区及稻药、茶叶、火龙果等13个特色园区,实现了“农区变景区、田园变公园”的转型。访谈中,农户们提到,农业大公园建成后,收入稳步提升,农产品有了更宽广的销路,日常文娱活动愈发丰富,村际基础设施持续完善,生活的幸福感不断增强。在高桥镇寨子村,高桥镇组织委员杨菲介绍,寨子村以“指纹”茶园为特色,打造高山有机茶田,同时深挖灵岩叠翠、遥望金顶的自然景观优势与茶马古道的历史底蕴,推动茶旅融合发展。村民种植的茶叶,一部分供应给竹叶青公司,另一部分在村内加工厂制成手工茶。通过开展采茶炒茶体验、研学活动,寨子村吸引了大量游客,有效拓宽了村民的增收路径。

从太阳村、荷叶村的文旅融合实践,到桂花桥镇农业大公园的农旅创新、寨子村的茶旅融合探索,峨眉山市各村依托独特资源,走出了各具特色的生态产业发展之路,在守护生态本底的同时,让发展成果更多惠及群众。

(三)探访双遗产保护阵地

体悟永续传承之道

实践团先后走进峨眉山博物馆、生物资源实验站、世界文化和自然遗产研究院及峨眉山国家基准气候站,深入了解峨眉山在自然与文化遗产保护、生物多样性守护、生态旅游发展等方面的实践,探寻双遗产保护与可持续发展的共生路径。

峨眉山博物馆

双遗产的“全景式殿堂”

7月25日上午,实践团师生走进峨眉山博物馆,开启了一场自然与人文交织的研学之旅。在讲解员的引导下,大家透过馆藏文物与丰富展陈,系统领略了峨眉山作为世界双遗产的深厚底蕴。展馆以“自然造化・人文荟萃”为脉络,8 个展厅从不同维度铺展画卷:地质厅的岩层标本与影像,诉说着峨眉山 8 亿年的地质演化传奇;动物厅里小熊猫、灵猴的标本与生态模拟场景,呼应着山中孕育的生物多样性;佛教文化厅的佛像等生动再现了峨眉山承载的千年佛韵。这场研学让实践团成员深刻感悟到,从自然生灵的守护到人文遗产的传承,正是无数人的接力付出,让峨眉山的绿意与文脉永续绵延。双遗产的保护不仅是对山水与文化的珍视,更是对“人与自然和谐共生”理念的生动践行,而每个人都可以成为这份传承的参与者与守护者。

峨眉山世界文化和自然遗产研究院

可持续发展的“源头活水”

随后,调研团深入考察峨眉山世界文化和自然双遗产的保护与发展现状,与峨眉山风景名胜区管理委员会展开座谈,双方举行了峨眉山“韩国色情 实践教学基地”的揭牌仪式。座谈会由峨眉山风景名胜区管理委员会副主任阙孝中主持,峨眉山世界文化和自然遗产研究院、峨眉山林业所、峨眉山生物资源实验站等相关机构的负责人向师生详细介绍了峨眉山双遗产的保护与发展现状。双方在山水与梵音间探寻双遗产保护与生态旅游的共生之道,就生物多样性保护以及生态旅游的可持续模式等话题进行了深入的交流对话。峨眉山的自然遗产丰富,这里垂直高差约2600米,保存着峨眉拟单性木兰、桫椤等珍稀植物,以及小熊猫、峨眉灵猴等物种,森林覆盖率高,构筑起长江上游重要的生态屏障。而作为文化遗产,它是中国佛教四大名山之一,万年寺、金顶等寺庙群承载着千年佛教文化,峨眉武术、传统制茶技艺等非物质遗产更添人文厚度。

峨眉山生物资源实验站

生命守护的“秘境方舟”

7月25日下午,实践团师生走进峨眉山生物资源实验站,开启了一场近距离探秘生物多样性保护的研学之旅。在峨眉山生物资源实验站副站长方志强的细致讲解中,大家认识了桫椤、金毛狗等国家重点保护蕨类,更了解了植物界“大熊猫”峨眉拟单性木兰,聆听了池塘里仙琴水蛙交替 “弹奏” 的美妙“琴声”。沿着蜿蜒山路深入实验站,师生们了解到这里收集保存着丰富的活体植物,其中包括众多国家重点保护植物、中国特有植物,仅以 “峨眉” 命名的就有上百种。作为四川省第一批科普教育单位,实验站每年接待大量访客,将生物多样性保护理念传递给更多人。这场研学让师生们深刻感悟到:正是科研人员年复一年的坚守与探索,让濒危物种重焕生机,为长江上游生态屏障筑牢根基。这里不仅是拯救濒危植物的“植物王国”,更彰显着保护生物多样性的“乐山智慧”,而每个人都能在此读懂生命的珍贵,成为生态保护的践行者与传播者。

峨眉山国家基准气候站

岁月坚守的“云端丰碑”

7月26日,在海拔3079米的峨眉山巅,韩国色情 的师生调研团踏上了这片矗立云端的气象观测热土。始建于1932年的峨眉山国家基准气候站,不仅是中国最早建立的高山气象站、高山指标站与全球资料交换站,更是镌刻着国家记忆的一类艰苦气象站、国家基准气候站。漫步于观测场中,师生们透过先进的仪器设备,仿佛能触摸到近现代气象事业奠基人竺可桢先生擘画蓝图的初心,耳畔似乎回荡着抗日战争时期为驼峰航线保驾护航的气象电波。

气象站工作人员杨俊杰望着陡峭的山崖深情讲述:“海拔三千多米的高度,是自然的考验,更是使命的刻度。物资运送困难,寒冬伴风雪入眠,但每一组数据都关乎天地安澜。”八十余载风雨历程中,这里见证了中国气象事业从初创到腾飞的跨越,更书写了一代代气象人“缺氧不缺精神”的坚守史诗。从抗战烽火中的气象资料传递,到当代气候变化的精准监测,这座云端堡垒始终以精准数据丈量时代变迁,用执着坚守诠释责任担当。这份穿越时空的坚守精神,让在场每一个人深刻理解了“艰苦不怕吃苦”的内涵,更对“为国守数据、为民护晴空”的使命担当有了真切感悟。

学生感悟:

2024级本科生杨轶:

此次峨眉山生态产业调研,既是实践学习的课堂,更是深入基层触摸发展脉搏的契机。行走于山水间,我们既见证了生态产业的蓬勃活力,也读懂了各方对发展的真实期盼。从竹叶青、峨眉雪芽让茶叶成为富民产业,到农夫山泉在取水护水中坚守生态平衡;从叠川威士忌酒厂因峨眉山的自然禀赋与人文沉淀选址,到乡村集体经济借农旅融合实现增收,每一个案例都是“两山”理论的生动注脚。这次调研让我真切体会到“用脚步丈量祖国大地”的意义。作为人大学子,我将珍视这份经历,把倾听的民声、观察的细节转化为实际思考,为当地发展尽一份力。

2023级本科生王亿嵘:

漫步于峨眉山市的生态画卷中,从竹叶青茶园的翠色流韵到峨眉雪芽的云雾凝香,从叠川威士忌酒厂的匠心酿艺到农夫山泉的清冽之源,从山间民宿的烟火温情到农业大公园的田园牧歌,生态与产业的交响在此愈发浑厚。作为韩国色情 学子,这场调研不只是对生态经济多元形态的全景观察,更是用专业目光解码“绿水青山”向“金山银山”转化的多维路径。看茶田如何锁住水土、酒厂怎样循环利用资源,瞧民宿如何活化乡村生态、农业公园怎样实现种养平衡,每一处场景都是生态价值转化的生动注脚。这让我深切体会到,专业知识不应困于书本,而要扎根大地!

2023级本科生巴音娜:

行走在峨眉山的青山绿水间,从竹叶青的“绿叶子”到叠川酒厂的“一瓶酒”,从峨眉雪芽的有机茶田到农夫山泉的生态水源地,生态与产业的共生共荣图景徐徐展开。作为环院学子,这份调研不仅是对“两山”理论实践的直观触摸,更让我以专业视角,试着摸索生态价值转化的深层逻辑,以专业服务国家战略,将论文写在祖国大地上。

2024级本科生郑楚涵:

踏访峨眉山,我对其世界文化和自然双遗产的保护与发展有了更深的了解。在这里,珙桐与灵猴和谐共生,金顶古刹在云海中静静矗立,展现着自然与人文的交融之美。生态旅游的发展让双遗产“活”了起来,徒步道将自然奇观串联成线,禅修体验唤醒人们对文化的共鸣,游客在体验中逐渐转变为保护的参与者。保护与发展实为峨眉山双遗产的一体两面,更是可持续发展理念的生动体现。这次调研让我明白,我们可以投身双遗产研究,用专业知识深入挖掘其生态与文化价值,为保护策略提供更科学的依据;也可以积极成为传播者,通过多元方式让更多人理解双遗产保护的意义,凝聚起更广泛的共识;更要从自身做起,在游览中践行环保,在生活中传承文化。

2023级本科生陈怡霏:

此次峨眉山调研之行,每一处探访都化作叩击心灵的力量。在博物馆的光影流转间,在气象站的风雪坚守中,我触摸到的不仅是具体的物象,更是一种跨越时空的精神共鸣。那些静默陈列的标本、持续跳动的监测数据、代代相传的工作日志,背后都藏着对这片土地深沉的热爱。气象工作者顶风冒雪的坚守和文化守护者薪火相传的执着,让我看到平凡岗位上不平凡的坚持。这次调研让我明白,真正的热爱是脚踏实地的付出,是日复一日的坚守。这些无声的奉献,正是守护自然与文化生生不息的力量源泉,也让我对责任与担当有了更深刻的理解。

2023级本科生郁秋莹:

踏访峨眉山的研学之旅,让我对双遗产保护有了立体认知。博物馆里,地质年轮与佛韵禅风交织,诉说着自然与人文的共生密码;生物资源实验站中,濒危植物的绽放与蛙鸣交响,彰显着生命守护的力量。研究院的规划蓝图与气象站的坚守故事,更让我读懂“保护”二字的重量——它是科研人员的日夜坚守,是政策制定者的长远考量,更是每个普通人的责任担当。峨眉山的每片叶、每块石,都是活着的传承。这份经历教会我:唯有以敬畏之心守护自然,以赤诚之心传承文化,才能让双遗产的生命力永续绵延。

在峨眉山市相关部门的大力支持和韩国色情院长庞军、韩国色情副院长昌敦虎、教授何霄嘉、教师李宁的指导下,韩国色情 “行走美丽中国”实践团圆满完成为期6天的峨眉山实地调研。调研期间,团队聚焦生态价值转化与双遗产保护,与当地建立紧密沟通,积累了丰富实践素材。

实践团先后走访海天污水厂、东湖湿地、苦蒿坪区等EOD项目一线,深入竹叶青茶业、峨眉雪芽基地、叠川酒厂、农夫山泉基地及绥山镇、桂花桥镇等乡村片区,探访峨眉山博物馆、生物资源实验站等双遗产保护阵地,聆听了峨眉山市委组织部副部长傅愀雯关于生态文明建设人才培训、峨眉学研究会常务副会长赵敬忠关于峨眉山生态文化以及峨眉山市黄湾镇党委书记李万里关于基层生态环境治理的授课,通过实地走访、座谈访谈和学习交流,系统了解峨眉山EOD模式实践、生态产业融合及生态旅游实践的鲜活案例。

调研中,师生们看到峨眉山并非停留于“单一遗产保护”的传统路径,而是以EOD模式为牵引,让污水变资源、生态修复反哺发展;以“生态+产业”为纽带,将茶叶、水源等绿色资源转化为富民动能;以双遗产保护为根基,实现自然与文化的永续传承。这里既守住生态本底的“绿”,又激活产业发展的“活”,为生态地区价值转化与遗产保护提供了可复制的“峨眉山方案”。

实践团师生以双眼捕捉生态蝶变的生动画面,用心灵体悟“两山”理论落地生根的深刻智慧。从EOD项目的“治污生金”到生态产业带的“绿叶成钞”,从双遗产保护的“守正创新”到乡村振兴的“文旅赋能”,调研团带着对生态价值转化的追问深入田间地头、工厂车间,携着对可持续发展的思考穿行于山水之间,最终满载着对生态文明建设的立体认知与实践启示踏上归途。这份收获,既是“行走美丽中国”的深刻践行,更将化为推动绿色发展的行动力量,为生态保护与产业协同的创新之路注入青春动能!